Electrophysiology

電気生理学的手法を用いたロドプシンの機能解析

本研究室では、光応答性分子であるロドプシンについて、多角的な実験手法を駆使して詳細な解析を行っています。特に、赤外分光法や過渡吸収測定などの分光学的技術に加え、電気生理学的アプローチを用いて、ロドプシンが担うイオン輸送機能のメカニズムを解明しています。

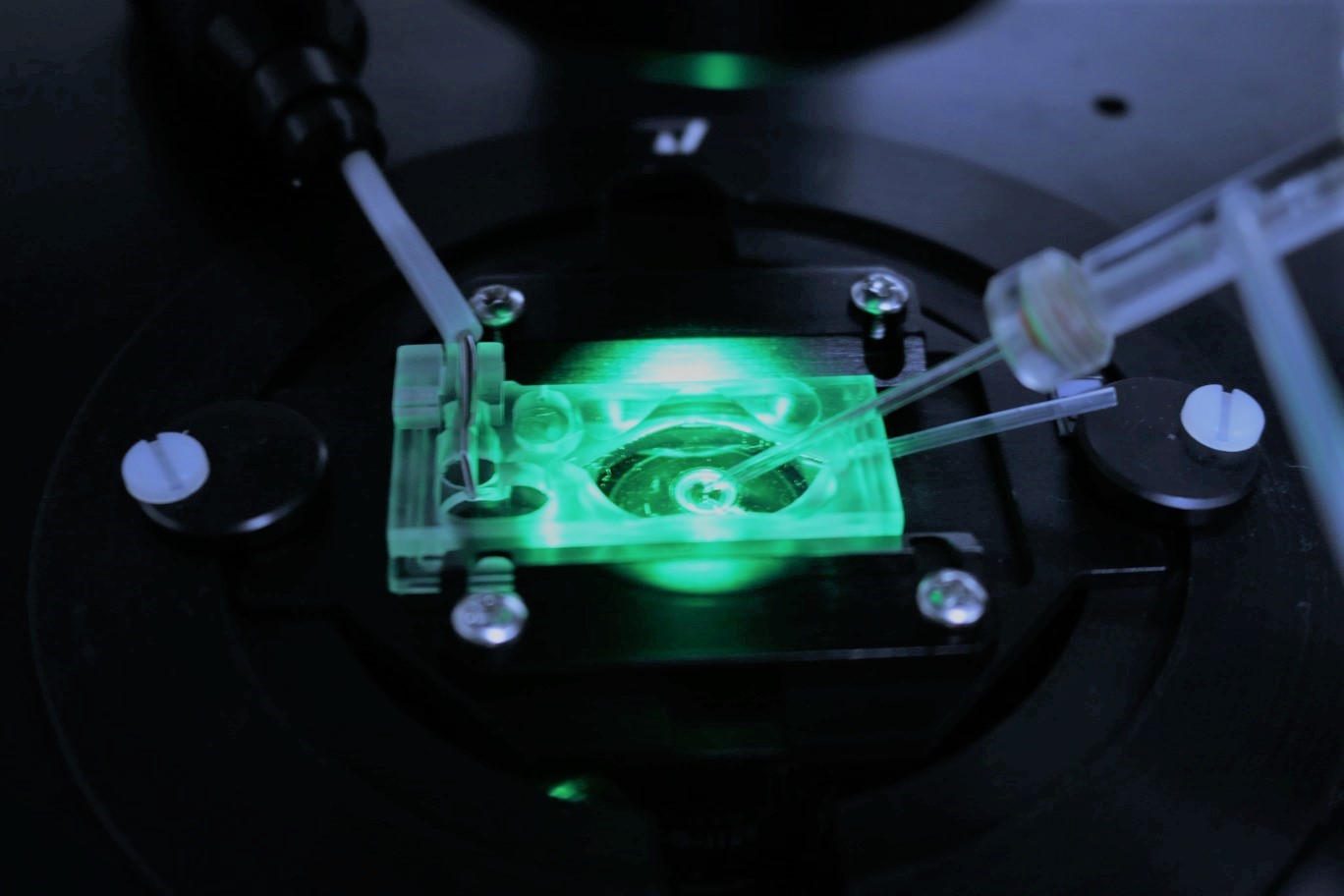

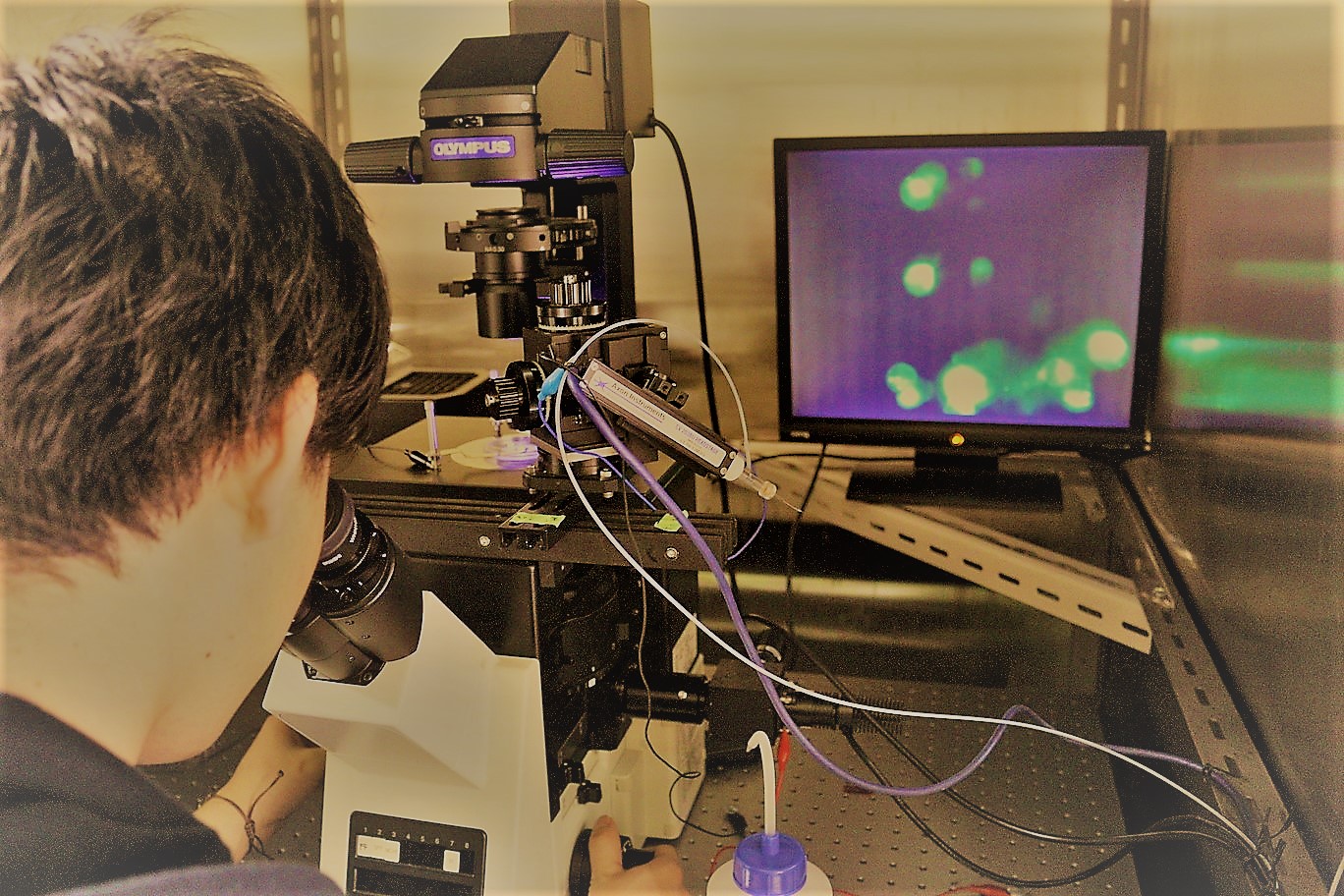

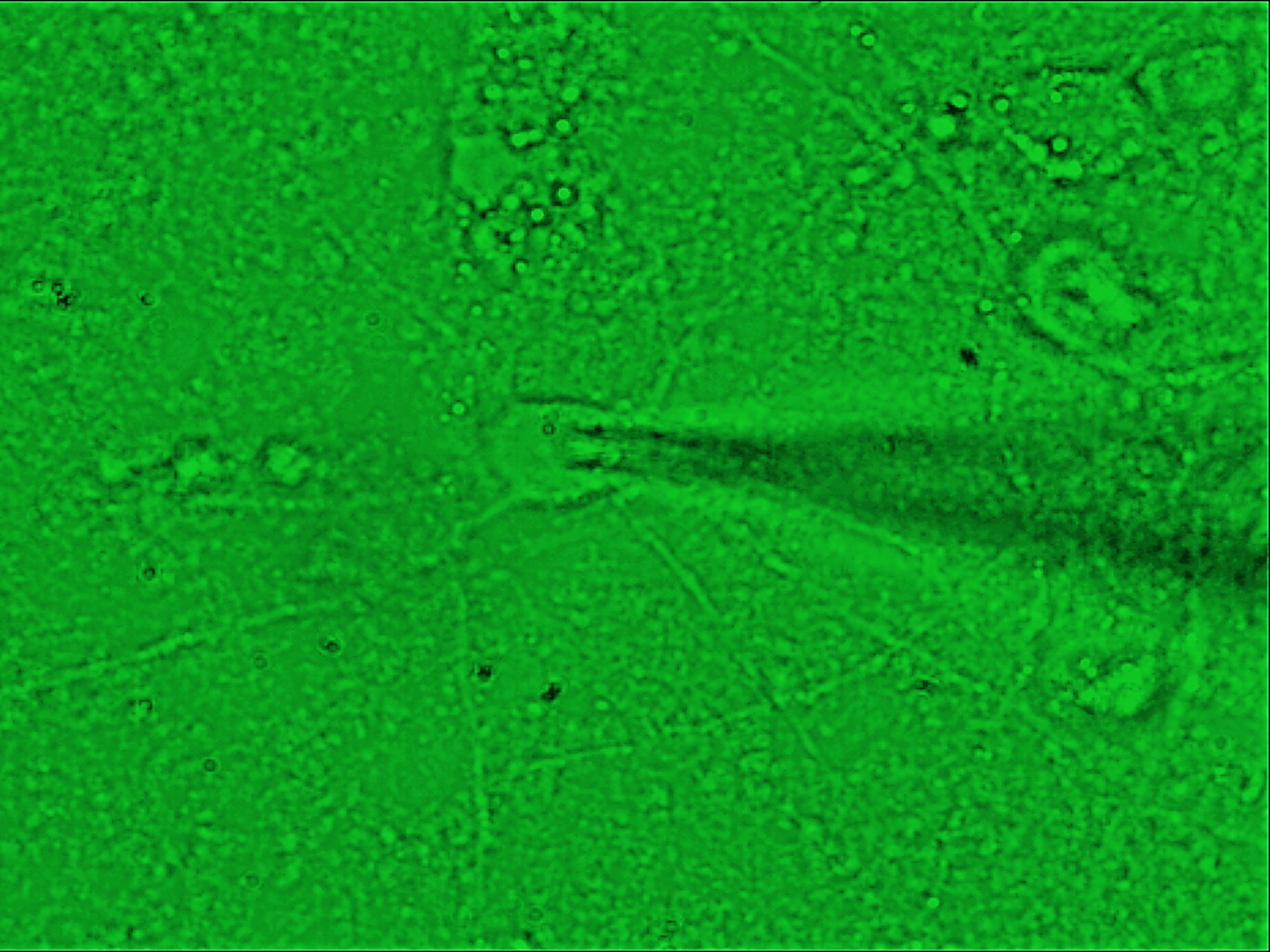

パッチクランプ法によるイオン輸送機能の測定

パッチクランプ法は、細胞膜に特定のイオン輸送体(イオンチャネルやイオンポンプ)を発現させ、そのイオン輸送動態を電気的に定量的に評価する手法です。この技術の最大の特徴は、細胞膜内外のイオン環境を独立して操作できること、さらに膜電位を精密に制御できる点にあります。加えて、パッチクランプ法は、イオンチャネルの開閉やイオン輸送速度などを10マイクロ秒(1秒の100万分の1)の時間分解能で観察することが可能であり、これによりロドプシン分子の動的挙動を高精度で追跡することができます。

ロドプシンの種類と機能

ロドプシンは、光を利用してイオン輸送を行う膜タンパク質で、主に以下の2種類に分類されます:

• イオンポンプ型ロドプシン

これらのロドプシンは、光エネルギーを利用してイオンを膜を越えて能動的に輸送します。代表的なものとして、プロトン(H⁺)を移動させる「バクテリオロドプシン(BR)」や、クロライドイオン(Cl⁻)を輸送する「ハロロドプシン(HR)」があります。2000年以降、さまざまな生物から新たなイオンポンプ型ロドプシンが発見され、特に海洋細菌に由来するBRやHRと類似した機能を有する分子が報告されています。本研究室では2013年に、ナトリウムイオン(Na⁺)とプロトンを同時に輸送できる新たなロドプシン「NaR」を発見し世界に先駆けて報告しました。さらに、自然界には存在しえないとされてきた内向きプロトンポンプロドプシン「PoXeR」や「SzR」を報告することで、常識を覆すような革新的な発見を達成しました。

• イオンチャネル型ロドプシン

光刺激によりイオンチャネルが開口し、イオンが選択的に透過する機構を持つロドプシンです。特に、2000年代初頭に緑藻クラミドモナスから発見された「チャネルロドプシン1(ChR1)」および「チャネルロドプシン2(ChR2)」が代表的であり、これらは神経細胞の光操作ツール(オプトジェネティクス)として広く利用されています。本研究室では、異なる藻類から新規カチオンチャネル型ロドプシンであるGtCCR4, GtCCR5, KnChRを発見しました。

研究の目的と今後の展開

ロドプシンには多様な種類があり、それぞれが特異的なイオンを輸送する能力を持っています。本研究室では、これらのロドプシンがどのようにイオンを選択的に輸送するのか、その分子メカニズムをパッチクランプ法を用いて精緻に解明しています。また、これらのロドプシンを神経細胞における光操作ツールとして利用するため、オプトジェネティクスツールとしての性能評価を行い、神経科学および医療への応用に向けた研究を進めています。