ロドプシンにおける光情報変換

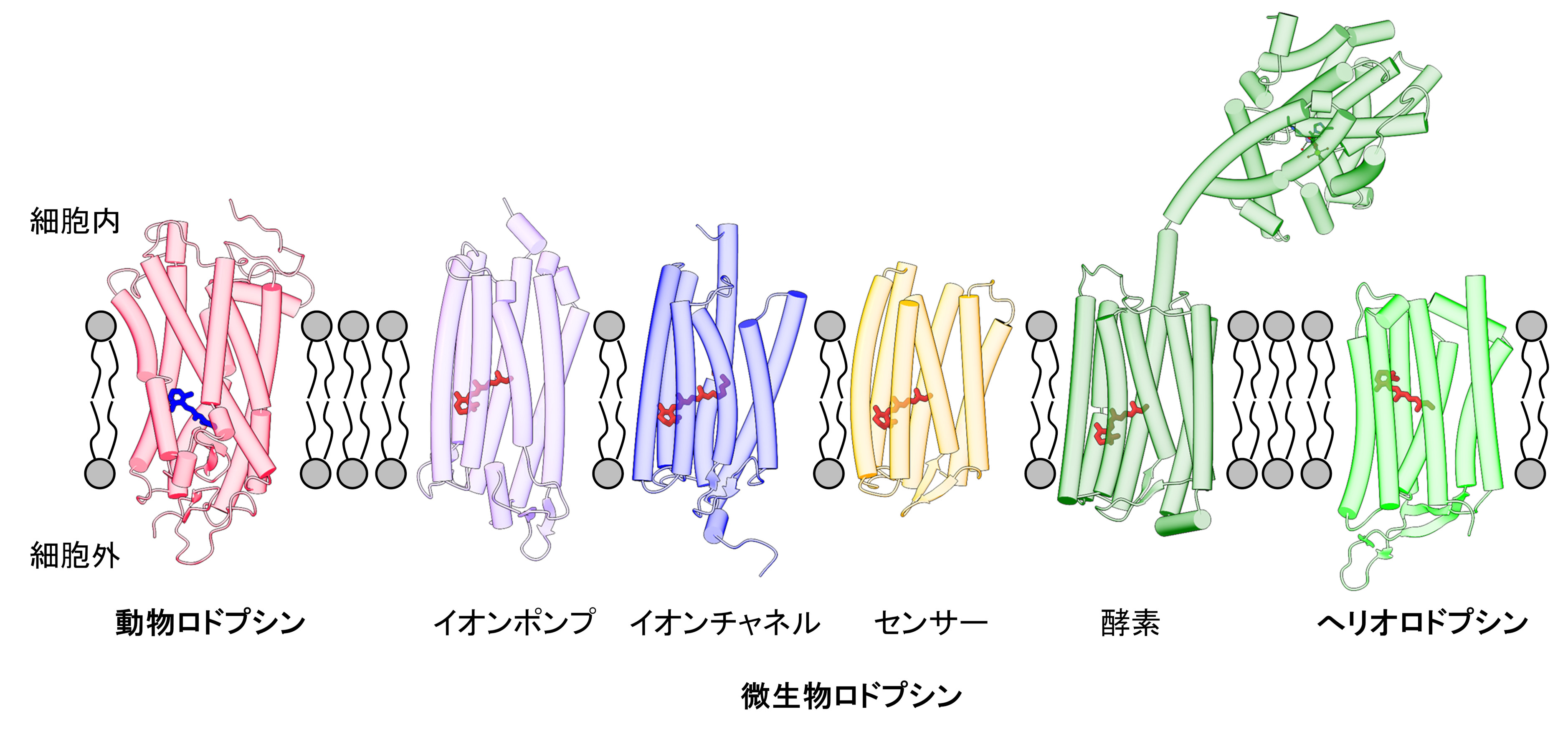

ヒトから微生物までほとんどの生物は外界から光を受容し、そのエネルギーを情報や栄養として利用しています。生物においてこれら光情報を受容する分子は様々であり、発色団としてビタミンAの誘導体であるレチナールを結合した、ロドプシンファミリー蛋白質はその代表例です。例えば、ヒトを含めた多くの脊椎動物の眼に存在する動物型ロドプシンは、光を吸収すると三量体G蛋白質を活性化することで我々の視覚形成に重要な役割を果たします。また微生物型ロドプシンは、イオンポンプ、イオンチャネル、センサー、酵素等様々な機能を持つことが分かっています。最近になって、既知のロドプシンとは膜配向が異なったへリオロドプシンや、2つのロドプシンドメインにCl-イオンを輸送するベストロフィンドメインが融合したベストロドプシンのような新規のロドプシン分子が発見させています。 このように、一口にロドプシン蛋白質と言ってもその機能は多岐に渡りますが、そもそも光のエネルギーがロドプシンの構造変化を介してどのようなしくみで多様な機能をもたらすのか、その正しい描像は得られていません。

神取研究室では赤外分光法を中心とした分光学的手段やパッチクランプ法を中心とした電気生理学的手段を用いることで、光を受容したロドプシンがどのような分子機構で特徴的な機能を発揮し、生物の生命現象を生み出すのかを明らかにすることを目指しています。

研究手法

研究室は、古谷祐詞准教授の研究室、片山耕大准教授の研究室と居室や実験室を共用するなど、研究室ゼミやイベントも含めて合同で研究活動を進めています。